بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للعمارة الإسلامية شخصيتها وطابعها الخاصُّ المميِّز، والذي تتبيَّنُه العينُ مباشرة،

سواءٌ أكان ذلك نتيجة للتصميم الإجمالي، أم العناصر المعمارية المميِّزة،

أم الزخارف المستعمَلَة.

وقد نبغ المهندس المسلم في أعمال الهندسة المعمارية؛ حيث وضع الرسوم

والتفصيلات الدقيقة والنماذج المجسّمة اللازمة للتنفيذ، إلى جانب المقايسات

الابتدائية، ولا شَكَّ أن كل هذا قد احتاج منه إلى التعمُّق في علوم الهندسة

والرياضة والميكانيكا، تلك التي برع فيها المسلمون.

&&&&&&&&&&

إسهامات المسلمين في تقنيات العمارة الإسلامية

فيما يلي عدد من تقنيات العمارة الإسلامية للوقوف على أهميتها، والتعرُّف

على إسهامات المسلمين في استحداثها وتطويرها:

1-مسجد السلطان احمد- تقنية القباب

برع المسلمون في تشييد القباب الضخمة، ونجحوا في حساباتها المعقدة، التي تقوم

علي طرق تحليل الإنشاءات القشرية، وهذه الإنشاءات المعقدة والمتطوِّرة من

القباب -مثل:قبة الصخرة في بيت المقدس وقباب مساجد الأستانة والقاهرة والأندلس-

تعتمد اعتمادًا كُلِّيًّا على الرياضيات المعَقَّدَة، وكانت هذه القباب تعطي شكلاً

جماليًّا رائعًا للمساجد، ويكفي أن تنظر إلى مسجد السلطان أحمد في إستانبول

كمثال لهذا الجمال حتى تدرك عظمة الحضارة الإسلامية.

والقباب من أهم مظاهر تطور الحضارة الإسلامية في فن العمارة،

فلقد تطوَّرَتْ كثيرًا، واتخذ تصميمها الهندسي أشكالاً مختلفة، ومن أمثلة ذلك

قبَّة المسجد الجامع بالقيروان، ومسجد الزيتونة بتونس، والمسجد الجامع بقرطبة،

وقد ظهرت آثار هذا التطور بوضوح في العمارة الأوربية خلال القرنين

الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للعمارة الإسلامية شخصيتها وطابعها الخاصُّ المميِّز، والذي تتبيَّنُه العينُ مباشرة،

سواءٌ أكان ذلك نتيجة للتصميم الإجمالي، أم العناصر المعمارية المميِّزة،

أم الزخارف المستعمَلَة.

وقد نبغ المهندس المسلم في أعمال الهندسة المعمارية؛ حيث وضع الرسوم

والتفصيلات الدقيقة والنماذج المجسّمة اللازمة للتنفيذ، إلى جانب المقايسات

الابتدائية، ولا شَكَّ أن كل هذا قد احتاج منه إلى التعمُّق في علوم الهندسة

والرياضة والميكانيكا، تلك التي برع فيها المسلمون.

&&&&&&&&&&

إسهامات المسلمين في تقنيات العمارة الإسلامية

فيما يلي عدد من تقنيات العمارة الإسلامية للوقوف على أهميتها، والتعرُّف

على إسهامات المسلمين في استحداثها وتطويرها:

1-مسجد السلطان احمد- تقنية القباب

برع المسلمون في تشييد القباب الضخمة، ونجحوا في حساباتها المعقدة، التي تقوم

علي طرق تحليل الإنشاءات القشرية، وهذه الإنشاءات المعقدة والمتطوِّرة من

القباب -مثل:قبة الصخرة في بيت المقدس وقباب مساجد الأستانة والقاهرة والأندلس-

تعتمد اعتمادًا كُلِّيًّا على الرياضيات المعَقَّدَة، وكانت هذه القباب تعطي شكلاً

جماليًّا رائعًا للمساجد، ويكفي أن تنظر إلى مسجد السلطان أحمد في إستانبول

كمثال لهذا الجمال حتى تدرك عظمة الحضارة الإسلامية.

والقباب من أهم مظاهر تطور الحضارة الإسلامية في فن العمارة،

فلقد تطوَّرَتْ كثيرًا، واتخذ تصميمها الهندسي أشكالاً مختلفة، ومن أمثلة ذلك

قبَّة المسجد الجامع بالقيروان، ومسجد الزيتونة بتونس، والمسجد الجامع بقرطبة،

وقد ظهرت آثار هذا التطور بوضوح في العمارة الأوربية خلال القرنين

الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين.

&&&&&&&&&&

2- تقنية الأعمدة

كانت الأعمدة من أهم الأشياء التي تناولها الفن الإسلامي، وقد اتخذت تيجانًا

وعقودًا مدبَّبَة، وروابط خشبية، حتى إنه ظهر ما يُعْرَفُ بعلم عقود الأبنية، وقد

أصبحت أقواس حدوة الفرس تدلُّ على الفنِّ المعماري الإسلامي، وإن وُجِدَتِ

الأقواس قبلاً إلاَّ أنه قد تَغَيَّر شكلها على يد المسلمين.

2- تقنية الأعمدة

كانت الأعمدة من أهم الأشياء التي تناولها الفن الإسلامي، وقد اتخذت تيجانًا

وعقودًا مدبَّبَة، وروابط خشبية، حتى إنه ظهر ما يُعْرَفُ بعلم عقود الأبنية، وقد

أصبحت أقواس حدوة الفرس تدلُّ على الفنِّ المعماري الإسلامي، وإن وُجِدَتِ

الأقواس قبلاً إلاَّ أنه قد تَغَيَّر شكلها على يد المسلمين.

&&&&&&&&&&

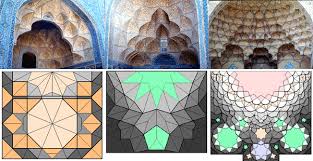

3- تقنية المقرنصات

كذلك كانت المقرنصات من أبرز خصائص الفنِّ المعماري الإسلامي، وتعني

الأجزاء المتدلِّيَة من السقف، والمقرنصات منها داخلية وخارجية: انتشرت

الداخلية في المحاريب والسقوف، وكانت الخارجية في صحون المآذن

وأبواب القصور والشرفات.

&&&&&&&&&&

4-المشربيات - تقنية المشربيات

كما كان من مظاهر الفنِّ المعماري الإسلامي الظاهرة بناء مشربيات البيوت

مخرمةً أو مزخرفة، وتسمَّى قمرية إذا كانت مستديرة، أو شمسية إذا كانت

غير مستديرة، أو حتى شيشًا، وهي من خشب خُرِطَ كستائر للنوافذ،

من فوائدها أنها تُخَفِّفُ حِدَّة الضوء، وتُمَكِّنُ النساء من مشاهدة مَنْ

بالخارج دون أن يراهنَّ أَحَدٌ، وقد أصبح ذلك طابع البيوت الإسلامية.

&&&&&&&&&& 6-العقد المنفوخ المسجد الاموي- تقنية العقود

تؤكِّد المراجع والدراسات التاريخية في مجال العمارة الإسلامية أن أوَّل ما ظهر

تؤكِّد المراجع والدراسات التاريخية في مجال العمارة الإسلامية أن أوَّل ما ظهر

من عناصر وأشكال التقنيات الهندسية المعمارية عند المسلمين هو

(العقد المنفوخ) الذي اسْتُخْدِمَ في المسجد الأموي بدمشق عام (87هـ/ 706م)،

وعُمِّمَ استخدامه بعد ذلك؛ بحيث أصبح عنصرًا مميِّزًا للعمارة الإسلامية،

وهناك أيضًا تقنية العقود المفصصة، أو المقصوصة، وهي عقود قُصَّت حوافُّها

الداخلية على هيئة سلسلة من أنصاف دوائر، أو على هيئة عقد من أنصاف فصوص،

ولعلَّ هذا العقد المفصص قد اشْتُقَّ من شكل حافة المحارة، غير أنه اتّخذَ من

العمارة الإسلامية المظهر الهندسي البحت، وأصبح فيها ابتكارًا ظهر أوَّل ما ظهر

فيما تبقَّى من الآثار في أوائل القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي)، واتَّضحت

معالمه الهندسية كاملة في بناء قبة المسجد الجامع بالقيروان في سنة (221هـ/ 836م).

&&&&&&&&&&

7- تقنية السدود والقناطر

ومن الجدير بالذكر أن جماليات العمارة الهندسية الإسلامية امتدَّت لتشمل القناطر

المائية والجسور والقنوات، وكانت تقنياتها رائعة التخطيط والتنفيذ؛ تعطي الماء

المارَّ في القنوات والأنهار بُعْدًا جماليًّا إضافيًّا عند المشاهدة، وهذا يعني أن العمارة

الإسلامية وتقنياتها الهندسية والجمالية كانت مظاهر طبيعية لعصور الازدهار

في حضارة الإسلام.

&&&&&&&&&&

بعض صور فن العمارة الإسلامية

وهـذه أضافة أيضًا أعجبتني

عن الطُرز الإسلامية في العمارة

الطرز : جمع طراز , مثل كتب وكتاب .

ويراد بها الهيئة التكوينية العامة والصور المبتكرة للشكل المعماري بما

في ذلك العناصر الاساسية والعناصر الثانوية .

1 – الطراز الاموي : او الطراز الشامي . وهو طراز نشأ في العصر الاموي

وازدهر ببناء الجامع الاموي في دمشق . واهم صفاته وجود المآذن المربعة ذات

الجواسق المعمدة . اما قبابه فترتكز على قاعدة مربعة ايضا . وتكثر في اروقته

المناظر الطبيعية من الفسيفساء .

&&&&&&& 2 – الطراز المصري : وقد مر بدورين اولهما الطراز الفاطمي ,

وثانيهما الطراز المملوكي . واهم ما يمتاز به هذا الطراز هي القبات ذات

الاقواس المدببة والمنائر الضخمة المزدوجة احيانا . ومن المساجد المبنية على

هذا الطراز جامع الازهر في مصر , والمسجد النبوي في المدينة المنورة,

وجامع ام الطبول في بغداد .

&&&&&&&

3– الطراز العراقي : او الطراز العباسي .

وهو طراز مر بمراحل شتى

خلال تاريخه الطويل . ويمتاز بعمارته الحلزونية مثل جامع سامراء

ومسجد ابي دلف . وذهب المعماريون في القول الى انه امتداد للزقورات الاشورية .

&&&&&&&

4- الطراز السلجوقي : نشا هذا الطراز في النصف الثاني من القرن

العاشر الميلادي ايام حكم الدولة السلجوقية

ومعظم اثاره في تركيا وبالأخص مدينة قونية. واهم ما يمتاز به قبابه المخروطية العالية والتي فيها طاقات

كثيرة للنور. ومآذنه العالية مزينة بخطوط قاشانية زرقاء .

&&&&&&&

5 – الطراز الهندي:او الطراز المغولي . طراز معماري نشا في الهند ايام

الحكم المغولي في اوائل القرن الثاني عشر الميلادي . ومنه اغلب مساجد الهند

وأضرحتها . مثل جامع قطب مناء في دلهي وضريح تاج محل في اجرا,

وما يمتاز به اهتمامهم الشديد في الزخرفة والرخامية ومآذنه القائمة

من الارض دون اتصال ببناء .

&&&&&&&

6– الطراز التركي : او الطراز العثماني .

نشا هذا الطراز في بداية القرن

الثالث عشر الميلادي وما بعده ايام الحكم العثماني . اكثر عمائره في الاستانة

وبروسة وادرنة .

نذكر من العمائر المبنية على هذا الطراز جامع السليمانية في ادرنة

ومسجد السلطان بايزيد في الاستانة .

&&&&&&&

7 – الطراز المغربي : طراز نشا في المغرب العربي حيث ولد في جامع عقبة

بن نافع وتطور بعدها تطورا رائعا كما نرى ذلك في مساجد المرابطين والموحدين. واهم ميزاته: انه تجميع بين الفنون البيزنطية والعربية والإيرانية . مآذنه هرمية مقطوعة,

او مستديرة للآذان ومن صفاتها

ايضا كونها عبارة ابراج ضخمة مربعة الاضلاع يجعلونها بناء مستقلا بنفسه

عند الجدار الخلفي المواجه للقبلة من المسجد . نذكر منها الى جانب

جامع عقبة بن نافع , جامع الزيتونة في تونس .

&&&&&&&

8 - الطراز الاندلسي : يعتبر الطراز الاندلسي مدرسة معمارية فنية قائمة بحد

ذاتها وذلك لكثرة خصائص فنونها وتوسعها , والفترات التي مر بها .

وتعداد فروعها . مثل الاندلسية المدجنة. والمدجنون هم المسلمون

الذين بقوا بجهات الاندلس بعد خروجها من ايدي العرب . وقد قاموا ببناء كنائس الاوربيين ومدارسهم وأديرتهم وقصورهم وفق

اصول الفن المعماري الاسلامي وبتعديلات يقتضيها الفارق الديني.

&&&&&&&

9– الطراز الملاوي: طراز منتشر فيما يلي الهند شرقا حتى

جزائر اندنوسيا وجنوبي الفليبين.

10 – الطراز التركستاني: طراز معماري اسلامي رائع انتشر في بخارى

وسمرقند وطشقند وما اليها . قبابه ترتكز على اجزاء اسطوانية عالية

ومآذنه اسطوانية فخمة لها قواعد مربعة

3- تقنية المقرنصات

كذلك كانت المقرنصات من أبرز خصائص الفنِّ المعماري الإسلامي، وتعني

الأجزاء المتدلِّيَة من السقف، والمقرنصات منها داخلية وخارجية: انتشرت

الداخلية في المحاريب والسقوف، وكانت الخارجية في صحون المآذن

وأبواب القصور والشرفات.

&&&&&&&&&&

4-المشربيات - تقنية المشربيات

كما كان من مظاهر الفنِّ المعماري الإسلامي الظاهرة بناء مشربيات البيوت

مخرمةً أو مزخرفة، وتسمَّى قمرية إذا كانت مستديرة، أو شمسية إذا كانت

غير مستديرة، أو حتى شيشًا، وهي من خشب خُرِطَ كستائر للنوافذ،

من فوائدها أنها تُخَفِّفُ حِدَّة الضوء، وتُمَكِّنُ النساء من مشاهدة مَنْ

بالخارج دون أن يراهنَّ أَحَدٌ، وقد أصبح ذلك طابع البيوت الإسلامية.

&&&&&&&&&& 6-العقد المنفوخ المسجد الاموي- تقنية العقود

تؤكِّد المراجع والدراسات التاريخية في مجال العمارة الإسلامية أن أوَّل ما ظهر

تؤكِّد المراجع والدراسات التاريخية في مجال العمارة الإسلامية أن أوَّل ما ظهر من عناصر وأشكال التقنيات الهندسية المعمارية عند المسلمين هو

(العقد المنفوخ) الذي اسْتُخْدِمَ في المسجد الأموي بدمشق عام (87هـ/ 706م)،

وعُمِّمَ استخدامه بعد ذلك؛ بحيث أصبح عنصرًا مميِّزًا للعمارة الإسلامية،

وهناك أيضًا تقنية العقود المفصصة، أو المقصوصة، وهي عقود قُصَّت حوافُّها

الداخلية على هيئة سلسلة من أنصاف دوائر، أو على هيئة عقد من أنصاف فصوص،

ولعلَّ هذا العقد المفصص قد اشْتُقَّ من شكل حافة المحارة، غير أنه اتّخذَ من

العمارة الإسلامية المظهر الهندسي البحت، وأصبح فيها ابتكارًا ظهر أوَّل ما ظهر

فيما تبقَّى من الآثار في أوائل القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي)، واتَّضحت

معالمه الهندسية كاملة في بناء قبة المسجد الجامع بالقيروان في سنة (221هـ/ 836م).

&&&&&&&&&&

7- تقنية السدود والقناطر

ومن الجدير بالذكر أن جماليات العمارة الهندسية الإسلامية امتدَّت لتشمل القناطر

المائية والجسور والقنوات، وكانت تقنياتها رائعة التخطيط والتنفيذ؛ تعطي الماء

المارَّ في القنوات والأنهار بُعْدًا جماليًّا إضافيًّا عند المشاهدة، وهذا يعني أن العمارة

الإسلامية وتقنياتها الهندسية والجمالية كانت مظاهر طبيعية لعصور الازدهار

في حضارة الإسلام.

&&&&&&&&&&

بعض صور فن العمارة الإسلامية

وهـذه أضافة أيضًا أعجبتني

عن الطُرز الإسلامية في العمارة

الطرز : جمع طراز , مثل كتب وكتاب .

ويراد بها الهيئة التكوينية العامة والصور المبتكرة للشكل المعماري بما

في ذلك العناصر الاساسية والعناصر الثانوية .

1 – الطراز الاموي : او الطراز الشامي . وهو طراز نشأ في العصر الاموي

وازدهر ببناء الجامع الاموي في دمشق . واهم صفاته وجود المآذن المربعة ذات

الجواسق المعمدة . اما قبابه فترتكز على قاعدة مربعة ايضا . وتكثر في اروقته

المناظر الطبيعية من الفسيفساء .

&&&&&&& 2 – الطراز المصري : وقد مر بدورين اولهما الطراز الفاطمي ,

وثانيهما الطراز المملوكي . واهم ما يمتاز به هذا الطراز هي القبات ذات

الاقواس المدببة والمنائر الضخمة المزدوجة احيانا . ومن المساجد المبنية على

هذا الطراز جامع الازهر في مصر , والمسجد النبوي في المدينة المنورة,

وجامع ام الطبول في بغداد .

&&&&&&&

3– الطراز العراقي : او الطراز العباسي .

وهو طراز مر بمراحل شتى

خلال تاريخه الطويل . ويمتاز بعمارته الحلزونية مثل جامع سامراء

ومسجد ابي دلف . وذهب المعماريون في القول الى انه امتداد للزقورات الاشورية .

&&&&&&&

4- الطراز السلجوقي : نشا هذا الطراز في النصف الثاني من القرن

العاشر الميلادي ايام حكم الدولة السلجوقية

ومعظم اثاره في تركيا وبالأخص مدينة قونية. واهم ما يمتاز به قبابه المخروطية العالية والتي فيها طاقات

كثيرة للنور. ومآذنه العالية مزينة بخطوط قاشانية زرقاء .

&&&&&&&

5 – الطراز الهندي:او الطراز المغولي . طراز معماري نشا في الهند ايام

الحكم المغولي في اوائل القرن الثاني عشر الميلادي . ومنه اغلب مساجد الهند

وأضرحتها . مثل جامع قطب مناء في دلهي وضريح تاج محل في اجرا,

وما يمتاز به اهتمامهم الشديد في الزخرفة والرخامية ومآذنه القائمة

من الارض دون اتصال ببناء .

&&&&&&&

6– الطراز التركي : او الطراز العثماني .

نشا هذا الطراز في بداية القرن

الثالث عشر الميلادي وما بعده ايام الحكم العثماني . اكثر عمائره في الاستانة

وبروسة وادرنة .

نذكر من العمائر المبنية على هذا الطراز جامع السليمانية في ادرنة

ومسجد السلطان بايزيد في الاستانة .

&&&&&&&

7 – الطراز المغربي : طراز نشا في المغرب العربي حيث ولد في جامع عقبة

بن نافع وتطور بعدها تطورا رائعا كما نرى ذلك في مساجد المرابطين والموحدين. واهم ميزاته: انه تجميع بين الفنون البيزنطية والعربية والإيرانية . مآذنه هرمية مقطوعة,

او مستديرة للآذان ومن صفاتها

ايضا كونها عبارة ابراج ضخمة مربعة الاضلاع يجعلونها بناء مستقلا بنفسه

عند الجدار الخلفي المواجه للقبلة من المسجد . نذكر منها الى جانب

جامع عقبة بن نافع , جامع الزيتونة في تونس .

&&&&&&&

8 - الطراز الاندلسي : يعتبر الطراز الاندلسي مدرسة معمارية فنية قائمة بحد

ذاتها وذلك لكثرة خصائص فنونها وتوسعها , والفترات التي مر بها .

وتعداد فروعها . مثل الاندلسية المدجنة. والمدجنون هم المسلمون

الذين بقوا بجهات الاندلس بعد خروجها من ايدي العرب . وقد قاموا ببناء كنائس الاوربيين ومدارسهم وأديرتهم وقصورهم وفق

اصول الفن المعماري الاسلامي وبتعديلات يقتضيها الفارق الديني.

&&&&&&&

9– الطراز الملاوي: طراز منتشر فيما يلي الهند شرقا حتى

جزائر اندنوسيا وجنوبي الفليبين.

10 – الطراز التركستاني: طراز معماري اسلامي رائع انتشر في بخارى

وسمرقند وطشقند وما اليها . قبابه ترتكز على اجزاء اسطوانية عالية

ومآذنه اسطوانية فخمة لها قواعد مربعة